皆さん、こんにちは。

今日は日本を代表するアメカジブランドWAREHOUSEの各レーベルについてまとめます。これを見ればどんな風にWAREHOUSEのジーンズを選んだらいいのかすぐに分かります。

①WAREHOUSE:最初のウエアハウスはこのレーベルがオススメ!

②DD(Duck&Digger):ウエアハウス所有のヴィンテージの仕様を忠実に再現したシリーズ

③DSB(Dead Stock Blue):ウエアハウスの技術を詰め込んだ新レーベル!

今回は①WAREHOUSE ②DD(Duck&Digger)③DSB(Dead Stock Blue)の3つのレーベルを紹介します。それでは早速見ていきましょう。※今回も一部ウエアハウスの公式HPの画像を引用します。https://www.ware-house.co.jp/

・1001xx、900xx、800xxの3型展開

・拘りのジーンズをコスパ良く楽しむことが出来る

・ヴィンテージの仕様+現代のファッションに合わせやすいシルエット

1.WAREHOUSEレーベルは1001xx,900xx,800xxの3型展開

3型が定番として展開されています。表にまとめるとこんな感じです。価格がびっくりするほど安いです。

| モデル | 価格 | 生地 | シルエット | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1001xx | 26,400円 | 13.5oz(バナーデニム) | 緩やかにテーパー | ウエアハウスの集大成 |

| 900xx | 25,300円 | 13.5oz(バナーデニム) | スリムテーパー | 1001のスリムモデル |

| 800xx | 25,300円 | 14.5oz(メンフィス綿) | 細めのストレート | 強い濃淡の色落ち |

2.シルエットを比較しよう

- 1001xx:腰回りから膝にかけてのテーパーが強い

- 900xx:全体がテーパーしているが膝から裾にかけてよりテーパーしている

- 800xx:全体の太さはそこまで変化しないストレート

3.バナーデニムとメンフィス綿の2つの生地の色落ちを比較しよう

まずは1001xxと900xxに使用されている13.5ozのバナーデニム(私が着用したもの)

次に800xx(14.5oz メンフィス綿)の色落ち。こちらは公式HP掲載の色落ち例(やっぱ本職はすげえ…)

800xxに使われている14.5ozのメンフィス綿は、ウエアハウスの中のヘビーオンス生地として定番です。以前は大戦モデルなどにもこの生地が使用されていました。(現在は800xxと1001xxヘビーオンスというモデルのみに使用)

バナーデニムの生地はメリハリがありながらも、仕上がりは自然な色味となっていきますが、メンフィス綿の生地は育て始めて早い段階から濃淡がはっきりと現れてきます。ここは完全に好みの問題ですが、穿きやすさを優先するなら13.5ozのバナーデニム、色落ちの変化を優先的に楽しみたいなら14.5ozのメンフィス綿の800xxなんて選び方が良いと思います。

生地以外のディテールは3型とも共通点が多いので、後はシルエットで決めるのが良いと思います。特にウエアハウスというよりレプリカジーンズに興味を持ち始めて良さそうなジーンズ探しているよという方には、感覚的にシルエットで選ぶのが良いと思います。この3本であれば、どれを選んでも良い選択です。

WAREHOUSEレーベルは最初の選択としてオススメ!どれを選んでも間違いない!!

・2017年頃より展開されたヴィンテージの忠実再現を掲げるシリーズ

・現在は大戦モデルやハーフパンツモデルなど限られた型のみの展開となっている

1.DDシリーズの展開

WAREHOUSEレーベルで展開されている3型は、ジーンズのシンボルのようなものです。50年代のジーンズの傾向を、現代のシルエットのジーンズに落とし込んだという作り方をしています。言うならば、多数のジーンズを基にしているので、全く同じジーンズというのは実際には存在しないのです。

しかし、DDシリーズは実物する個体の仕様を忠実に再現しています。ですので必ずベースが存在しており、そして作るべき目標が明確なです。その上でウエアハウスは様々なストックの中から、明確な意図をもってDDシリーズで再現する個体を選定しています。その結果、少しマニアックな、通好みなモデルが多く展開されていました。

そしてそのマニアックなモデルが「ワンウォッシュの状態で現代に発見されたなら」という設定の上で仕様が決められています。革パッチに傷んだ加工が施されていたり、すべてワンウォッシュでの展開など特徴があります。

しかしながら後述のDSB(Dead Stock Blue)レーベルの登場に伴い、現在は数型の展開へと縮小してしまいました…

2.現在展開しているDDモデル

現在展開されているモデルは2型のみです。順番に見ていきましょう

①DD-1550:1960年代のLevi’s 550zxを基に再現

②DD-1003SXX:大戦期のモデルを基に再現

DD-1550はDDシリーズ最初期のモデルで根強い人気を誇るハーフパンツモデル:定価19,800円

1960年代のLevi’s 550zxxを基に制作された本モデル。定価は19,800円。生地はフラッグシップモデル1001xxにも採用されている13.5ozのバナーデニムを使用。多くのレプリカジーンズ好きにとって、501xxではないジーンズを基にしたモデルはとても新鮮に映るはずです。ましてやハーフパンツ。夏の暑い間も無理なく、ジーンズを育てることが出来るアイテムという点でもデニム好きの救世主のようなアイテムです。

バナーデニムを使用しているので、経年変化もしっかりと楽しむことが出来ます。たぶん3年くらい穿きました。(夏しか穿かないので、育てるのに数年かかります。でも自宅で部屋ぎとしても穿きやすい。)

腰の内側のところに「DUCK DIGGER」のネームが縫い付けられたり、革パッチにも加工が施されているのもDDシリーズの特徴です。

DD-1550では縫製糸も特徴的です。そもそも基になっているLevi’s 550zxxはハーフパンツモデルとして誕生しています。カットオフではないため、裾がしっかりと縫製されています。ですが縫製糸は黒を用いており、ステッチが目立たないように仕上げられています。通常の黄色やオレンジの縫製糸に比べて、黒を用いている方が全体の雰囲気が落ち着いて見えます。このように縫製糸の色を変化させていることからも、550zxxが誕生した1960年代は既にジーンズがファッションアイテムとして認知されていたことが分かります。

トップボタンは銅ボタンで、ジッパーフライ、バックポケットの縫製仕様や形状も縦長に尖っており40~50年代のアイテムとは雰囲気が大きく異なる。

ハーフパンツのジーンズってなんか違和感が強いですが、サンダルで外にふらっと出歩いたり、部屋着として涼しく夏にジーンズを育てるのにはすごくぴったりです。一本持っておくと気軽に育てられるのが楽しいです。何より他のジーンズと被らず棲み分けが出来るのでローテから外れることもありません。

DD-s1003xxは何度もアップデートされた大戦モデル:定価32,000円程度

DDシリーズは大戦モデルが最も注目されているアイテムです。大戦モデルだけは何型も展開されており、アップデートを繰り返して来ました。そして何より、DDの大戦モデルは専用の生地が存在します。DD大戦以外で使われておりません。当初のDD大戦モデルはWAREHOUSEレーベルの800xxと同様に14.5ozのメンフィス綿の生地が使われておりましたが、途中からDD大戦の専用生地が開発されました。

パンツとジャケットが不定期に再販されております。今回は私が所有するDD-1003sxxを基に紹介します。

本モデルは1943年の501XX(所謂、規制真っ只中の大戦モデルですね)を基にしており、大戦モデルらしいディテールが盛りだくさんというモデルです。生地はDD大戦専用のものではなく、それ以前に使用していた14.5ozのメンフィス綿の生地になります。(WAREHOUSE 800xxに採用されている生地です。)

体重が増えて穿けなくなってしまったため、1年程度しか育てられませんでしたがそれでも色落ちにメリハリがあります。シルエットはストレートなジーンズで、大戦モデルという野暮ったさがあるディテールと落ち着いた型の組み合わせが当時は新鮮に感じられました。

月桂樹のトップボタンに丸みを帯びたボタン裏、オリーブ色のヘリンボーンのスレーキ、刻印のないリベットなど副資材も拘りが感じられます。全体の縫製糸がこの辺りの副資材のクオリティもウエアハウスの大きな魅力です。

新品の画像と比べるとあちこちに経年変化が表れています。

バックポケットの形状をよく見ると、左右で同じ向きについているのが分かります。本来は右側に使用される形状のものが左側にも付けられています。こういったおかしなディテールが大戦モデルの面白さです。

DDシリーズは型は少ないが一癖あるモデルが展開。しかしハーフパンツや大戦専用生地と他のアイテムにはない唯一の魅力があるので、手に入れれば活躍すること間違いなし!

・2020年登場の新レーベル!ウエアハウスのモノ作りの集大成とも言えるラインナップ

・37モデル / 大戦モデル / 47モデルの大きく3種類

1.DSBリーベルはウエアハウスの集大成!

2020年に登場した新レーベル。ウエアハウスの所有するヴィンテージたちが、デッドストックとして現代に発見されたという設定で製品作りが行われている。数十年の時を重ねたジーンズはきっと生地が酸化し、赤タブの色は退色しているに違いない、そんなイメージを思い浮かべながら製品の仕様が積み上げられています。

ウエアハウスの創業者である塩谷さん自身もDSBの製品のことを次のように評しています。

革ラベル、ボタン、リベットから縫い糸、そして縫製に必要なミシンのセットアップまでも、

「これ以上はない」と言い切ることができるまでに、心血を注いで作り上げた最高峰のレーベルです。

2020年、25周年を迎えるこの秋に、一番お見せしたいのは数量を限定した何かではなく、

積み上げてきた技術が土台となる「最高峰」です。

この文章からでもDSBに注がれた思いや、熱量が容易に想像できます。

2.DSBの展開は大きく分けて、37モデル(戦前) / 大戦 / 47モデル(戦後)の3種類

これまで何型がリリースされたのかもう分かりませんが、DSBは生地の種類によって分類するのが1番分かりやすいと思います。これまでにDSBレーベルで展開された生地は3種類です。大戦期の生地を基準に考えて、戦前=37、戦後=47以降の3種類で分けると考えるのが1番分かりやすい分類だと思います。逆に生地を中心に見ていかないと訳が分からないことになります。

- 戦前 / 7.5×7.5 レッドセルビッチデニム:1004xx[1936]

- 大戦 / 6.7×6.6 ピンクセルヴィッチWWⅡデニム:s1000xx、1003xx[1941]、s1003xx[1942]

- 戦後 / 7.5×7.5 ピンクセルヴィッチデニム:1000xx、1000zxx、1001xx[Late 40’s]、1001xx[1947]

1.戦前生地(7.5×7.5レッドセルビッチデニム)はDSB-1004xxのみに使用しているレア生地

DSBシリーズで私が唯一所有しているのが1004xxですので、経年変化も併せてみていきましょう。

着用期間は1年間ですが、非常の良い色落ちになったと感じています。週に4,5日程度穿いており、2ヶ月に1度くらいは洗濯していたと思います。

このモデルは所謂「37モデル」ですが1936年の段階で37モデルと言える仕様の現存する501XXを基にしています。

メリハリが効きすぎていない色落ちが絶妙です。今回、記事を作成するに当たって、久しぶりにDSB-1004xxを見ましたが、とても良い経年変化をしており驚愕しました。

DSBシリーズの特徴としてフライボタンは塗装の無いものを採用しています。その結果、錆が発生しやすく他のレーベルのアイテムとは異なる雰囲気に仕上がります。

地味な要素ですがDSB-1004xxの高評価せざるを得ないポイントにリベットがあります。刻印が浅く径の大きいものが使用されています。おそらくこの1004xx専用の副資材です。地味ですがこういった所にウエアハウスの凄まじさというものが垣間見えます。

DSB-1004xxの見所は何と言ってもバックスタイルです。1004xxの、というよりも「37モデルの見所がバックスタイルである」という方が適切ですが。37モデルの象徴的なディテールは下記の4つがあります。

- クロッチ(股)リベット:1937モデルまで存在→大戦期の規制に伴い消失

- シンチバック:1937モデルまで存在→大戦期の規制により消失

- 隠しリベット:1937年モデルから登場→1960年代に消失

- 赤タブ:1937年から登場(1004xxにて36年と定義)→以降、現代まで現存

シンチバックは大戦期の規制によって消失となります。先述のクロッチリベットも大戦期の規制によって消失します。しかしクロッチリベットそのものが規制されたわけではなく、「リベット、バータック(カンヌキ止め)の総数」が規制されます。ですので別にクロッチリベット以外の箇所を減らすことでも規制には対応できました。実際、その総数の規制に対応するためにクロッチリベット以外にもコインポケットのリベットや、バックポケット口のバータックが省略されています。規制が解除された後にはそれらのディテールは復活しましたが、クロッチリベットは復活しなかったために37モデルまでの仕様となっています。

一方で、シンチバックはそのものが規制の対象となります。シンチバックとしては逃げ場が一切ない規制となります。これに関しては当時既にベルトというアジャスターが普及していたためと考えられます。別にベルト使えばいいし、シンチバック無駄じゃね?物資もったいなくね?という真っ当な規制だと思います。

しかし、この規制に関する注意点は「パンツのシンチバックは規制されたけど、ジャケットのシンチバックは規制されていない」という事です。ジャケットに関してはアジャスターがシンチバックしかないため、規制の対象にならなかったのだと思います。同じディテールなのにパンツとジャケットで扱いが異なるというのは面白いポイントですね。

隠しリベットとはバックポケットの縫い付けの補強に用いられているリベットの事です。ジーンズの外側からは見えないため隠しリベットと呼ばれています。37モデル以前は他の箇所のリベット同様にバックポケットにも通常の打ち抜き式のリベットが用いられていました。ですが、バックポケットにリベットがむき出しで付いていると家具を傷つけるため嫌われていたようです。事実、私の知人がむき出しリベットのジーンズを穿いていましたが、賃貸の床が恐ろしいほど傷だらけになっておりました。

この隠しリベットの形状も年代によって変化していきます。37年モデルでは他のリベット箇所と同様の径で用いられていますが、後年は徐々に小さく厚くなる傾向があります。隠しリベットは縫製の際にミシンで躱す必要がありますが、径が小さければ躱しやすいのと、小さくしても強度を持たせるために厚くしたのかなと思います。

赤タブはリーバイスを代表するディテールの一つです。なんと1936年には登場しておりました。赤タブ誕生の背景には「ベルトの普及」があると言われています。リーバイスのジーンズのアイコンや目印と言えば「アーキュエイトステッチ(飾りステッチ)」「ツーホースパッチ(革パッチ)」というものがありました。どちらも後ろからジーンズを見たときに一目でLevi’sと判断できます。しかし、ベルトをしてしまうと目印の一つである革パッチが見えなくなってしまいます。ベルトが普及するまではジーンズはサスペンダーか、シンチバックでウエストの調整をするものだったので見えやすい位置にありましたが、ベルトが普及するにつれ、新たなアイコンが必要だと考えられたのでしょう。当時はLevi’sのもう一るのあいこんであるアーキュエイトステッチの模倣も当然のように流布していたため、Levi’sであることを示す決定的なアイコンが必要だったのだと考えられます。

また、赤タブの誕生当時はタブ上のブランドの刺繍が片面でした。しかし1953年前後から両面の刺繍へと変化します。DSB-1004xxでは当然片面タブになっています。レーヨン性のため写真ではくるくると丸まってしまっています。(むしろその方が片面タブであることが分かりやすいですね)

最後に生地について言及します。7.5×7.5 レッドセルビッチデニムという生地が用いられています。ウエアハウスが生地の耳に赤色を用いるのはいつ以来なのでしょうか。(これまで用いていたのかも分かりません。)これまでの多くはオレンジ色の耳でしたので心底驚きました。またこの当時は耳の色の配色も新鮮です。赤耳というと赤いラインが白の線上に配置されているイメージですがこの生地では青い部分に隣接しています。

肝心の色落ちはとても良いです。最高評価です。ウエアハウスの生地で個人的には最も好きです。何が良いのか言葉にするのは難しいですが、「全体の青さのフェード感」です。この全体のフェードしている色がとても良いと思います。白すぎない。WAREHOUSEレーベルの色落ちも素晴らしいですが、このDSB生地と比べると少しメリハリが強く現れてしまう。WAREHOUSEの代表的な生地であるバナーデニムの色落ちは「青と白のコントラスト」になるような感覚です。しかしこのDSBは「青と生成っぽい気がする白のコントラスト」になっているように感じます。正直これは1000xx単体で見たときに白すぎるとは思いませんでしたが、この1004xxの色落ちを見てからそう感じるようになりました。

DSB-1004xxの生地7.5×7.5 レッドセルビッチは最高のおすすめしたい生地

2.大戦生地(6.7×6.6 ピンクセルビッチWW IIデニム)は大戦らしくない大戦モデル

DSBシリーズの他の生地に比べて太い番手で織られている大戦生地。しかしながら、この生地はあまり大戦感を強く打ち出したような感じはしません。大戦なんだけど、あくまで自然な範囲。やりすぎていない。この「やりすぎていない」というのは生地だけでなく、DSBレーベルの先陣を切って登場したDSB-s1000xxにも共通する内容です。

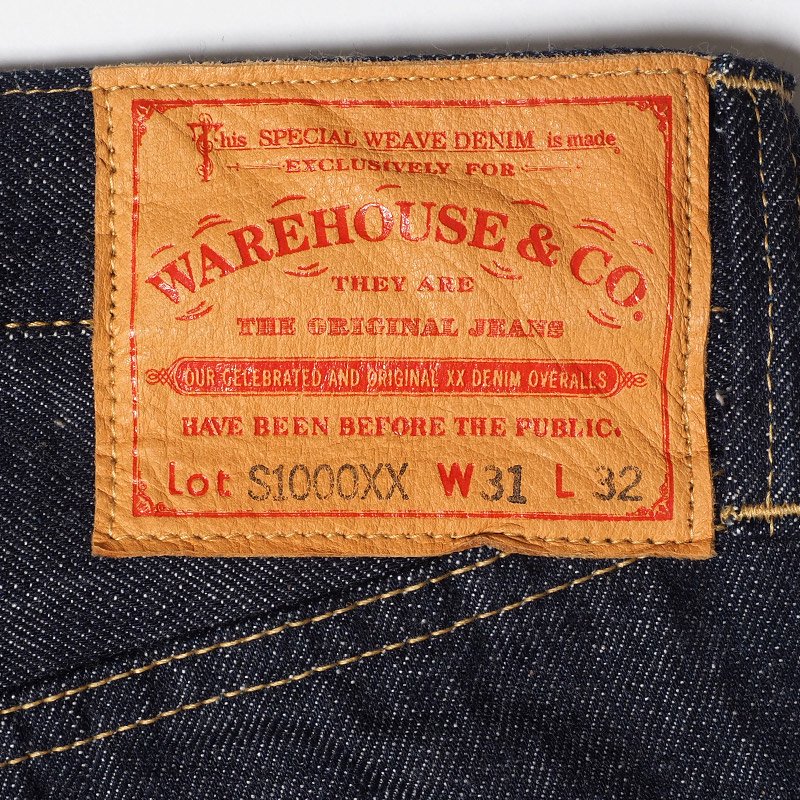

s1000xxは各ディテールから法令による規制が行われた1942年8月以降のモデルであることは明確です。しかしながらフライボタンは標準のブランド刻印のものであり、スレーキの生地も標準です。全体の縫製の仕上がりもそこまで乱れてはいないように感じます。このことから1942年の規制が行われてからそんなに間がないタイミングに生産されたジーンズがベースなのだと思います。

当時の率直な感想として「DSBという旗艦となるレーベルの筆頭の1モデルが大戦モデルでありながら、ぱっと見は大戦かどうか判別できないような大戦モデルである」という事にウエアハウスの渋さや、DSBの小難しさのようなものを感じました。

シルエットはウエアハウスの大戦の中では比較的太めです。少しワイドなストレートと、太い番手で織られた生地も相まって足を通すとずっしりとした安定感を感じました。

各副資材に渋さを感じます。赤耳からの退色を表現する桃色のセルビッチや、月桂樹ではなく標準のブランド刻印入りのボタン類、リベット類は鉄製ですが銅のメッキを施しているのでステレオタイプな大戦モデルの雰囲気はありません。大戦モデルの超代表的なディテールであるペンキステッチも施されているのですが、肉眼で一生懸命探してようやく見つけられる程度。やたら目が良いで有名なマサイ族くらいしか見つけられません。

大戦らしいなと思うのは、前立て部分の処理だったり、バックヨークの生地の重なる向き、ベルトループの太さや位置と言った花形とは言いにくい箇所です。

リベットの表裏がランダムだったり、品番の先頭に「S」が付くのは大戦らしい要素ですね。

ここまで見て伝わったと思いますが、やはり大戦としては少し楽しみ方が難しいモデルです。DSBの登場でどんなモデルが出るのかと期待していた人は「そんなモデルだれが予想できるか」という結果だったと思います。

私自身は着用しておりませんが、2人の友人が穿いており、色落ちの経過を見ていると私の穿いたDSB-1004xxに比べて色落ちが粒立ったような印象を受けました。そしてDeadStock Blueの名の通り、数十年の間に生地の色味が変化した想定に基づき色落ちして現れる白さが、白というより少し焼けたような色味になります。ですので生地の荒々しさの割に自然な色落ちだなと感じました。

定価は34,100円。スタンダードな1001XXに比べて8,000円高い設定。価格差を考えると、DSB-s1000xの良さ以上に1001xxのコストパフォーマンスの良さに驚きます。

DSB-s1000xxは玄人向けの大戦モデル!ですが色落ちが進んだs1000xxは新鮮な感覚を与えてくれます。

3.戦後生地(7.5×7.5 ピンクセルビッチデニム)は青みの強い優等生デニム

この生地のモデルは着用しておりません。※着用次第追記したいと思います。

ですのでDSBの2枚看板として先述のDSB-s1000xxと一緒に登場したDSB-1000xxについて紹介します。先ほど「s1000xxは分かりづらい大戦モデルだ」と説明しましたが、「1000xxはそもそももっと存在が分かりにくい1946モデル」です。もっと言えば「46後期」という分類になると思います。

では「46モデル」とは何かというとその名の通りですが「大戦と47」の過渡期で、ディテールが入り混じっているモデルのことです。そもそも大戦期の特殊なディテールは、戦争下における法令の影響や、物資の物流状況により生まれたものです。戦後は徐々にそういった規制が緩和され、モノの流通もだんだんと回復していきました。1947年モデルというのは、Levi’sが501xxの在り方を仕様を再定義したモデルと言えます。その1947年に再定義されるまでの期間、戦中からの曖昧で流動的な501xxの面影を残すのが1946年モデルという事です。

さて46モデルのことはざっくり分かったところで、このDSB-1000xxは「一見ほぼほぼ47モデルだけど、実は大戦の香りがする」くらいのミックス具合です。(私の浅はかな知識から察するに、ですが)

大戦期はリベット・バータックと言った補強具の数量が規制されたため失われていたコインポケットのリベットが復活します。ベルトループの取り付け位置も、大戦期は中央に過度に寄っていましたが修正されました。しかしながら、リベットの刻印は全てに見えるわけではなく取り付けは依然としてランダムであることが分かります。

隠しリベットはドーム状に膨らんだ大戦期の仕様を継続しています。また、規制は解除されておりますがこの時点では鉄製リベット+銅メッキという仕様です。コインポケットのところのリベットの数量は戦前と同数に戻っていたのに、隠しリベットの上のバータックは依然として省略されたままです。前立ての処理も切りっぱなしと大戦期の香りが強く残っています。

後ろ側は既に完全に47モデルの仕上がりです。大戦だねえとはなかなか思わないはずです。まあ、縫製糸が黄色で統一されているという点は大戦モデルの名残を感じます。

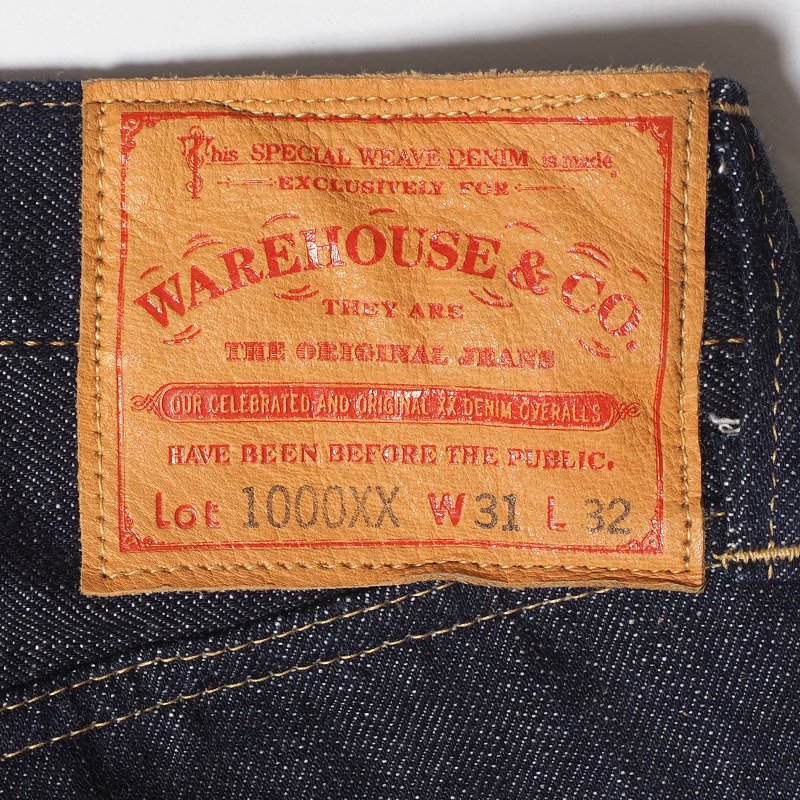

大戦期の規制対応した製品であることを示す「S」(simplified「簡素化された」の略)が失われ、本来の品番に戻っています。また飾りステッチは縫製糸によって描かれています。大戦中は飾りステッチに縫製糸を用いるのが規制されたために、ペンキで描かれていました。47モデルのアイコンはこの飾りステッチですので非常に重要なパーツです。

またバックヨークの縫い合わせも綺麗に揃っています。また特に大戦とか47とか関係ありませんが、s1000xxも1000xxも赤タブは退色を表現して桃色の物が採用されています。

こうして各ディテールを見ていくと、表の目につくところは47の仕様だけど、副資材とか内側の目の届きにくい箇所は大戦の名残が色濃く残っています。またこのDSB-1000xxは所謂46モデルですが、生地は47モデルとしての生地を使用しています。46モデルの説明の際に「DSB-1000xxは46後期」としましたが、46の前期・後期は生地で分けるようです。大戦の傾向の生地であれば46前期、47傾向の生地であれば46後期となります。

このDSB-1000xxの定価は34,100円。大戦モデルのDSB-s1000xxと同額です。私はこのDSB-1000xxの方が見所が多くて好きです。特に私は飾りステッチ+隠しリベットというバックポケットの経年変化が大好きですので、飾りステッチがあるという一点だけでかなり高評価です。

色落ちはあくまで私の感覚的な表現になりますが、青みが強いと感じます。色落ちが進んでも白くなりにくいという感じです。白く抜けるんだけど、その淡くなる中にもしっかり青さがいるという感じです。きっとバナーデニムと1000xxの7.5×7.5ピンクセルビッチを並べたら、1000xxの青さが分かると思います。

7.5×7.5 ピンクセルビッチは個人的には最も注目している生地!47モデルなど同生地の他モデルは要チェック◎

さて、いかがだったでしょうか。ウエアハウスの展開するレーベルの特徴が掴めたと思います。初めてのウエアハウスはやっぱりWAREHOUSEレーベルのフラッグシップモデル1001xxがオススメ。では2本目に穿くウエアハウスは何がいいのかと言えば、私はDSBの戦後 7.5×7.5 ピンクセルビッチを使用したDSB-1000xxやDSB-1001xx[1947]が良いのではないかと思います。(DSB-1004xxをおすすめしたいですが買えるか分からないので…)

そして3本目以降にDDで大戦らしい大戦モデルを楽しむか、それともDSB-s1000xxのような渋い大戦モデルを楽しむのかなんてのがオススメです。とはいえ、やっぱりジーンズもファッションですので単純に格好いいと感じた1本を穿くのが一番良いと思います。最後に、ウエアハウスの各レーベルをまとめておきます。それでは、皆様が良きジーンズライフを送れますように!

①WAREHOUSE:最初のウエアハウスはこのレーベルがオススメ!

②DD(Duck&Digger):ウエアハウス所有のヴィンテージの仕様を忠実に再現したシリーズ

③DSB(Dead Stock Blue):ウエアハウスの技術を詰め込んだ新レーベル!